科技创新在中国乳业发展进程中发挥着极为重要的作用。建国75年来,通过科技创新,中国乳业不断攻克不同时期的挑战:

▎1949-1978,生产技术萌芽期:挤奶、送奶、贮奶等环节的机械化为规模化发展奠定基础;

▎1979-2007,机械化发展高速期:灭菌技术和连续灌装的应用释放了乳制品行业巨大的增长潜力;

▎2008-2017,现代奶业结构调整期:智能化推动我国乳制品生产企业走向世界先进水平。

▎2018年至今,奶业已进入高质量发展跃升期,当中国乳业再次面临周期挑战,科技创新是否还是终极答案?

“每天一斤奶,强壮中国人。”相信很多人都听过这句在2006年提出的口号。其实,牛奶的营养价值很早就在世界各地得到了广泛认可。美国在20世纪30年代就开展“三杯奶运动”,日本在20世纪60年代掀起“让一杯奶强壮一个民族”运动,印度从上世纪70年代开始实施“洪流运动”计划。可见,我国牛奶消费的广泛倡导、乳业的快速发展晚于很多发达国家。

虽然起步晚,但受益于中国经济的快速发展和庞大的人口基数,我国奶业发展迅猛,渗透率迅速提升。从产量上看,1949年牛奶产量仅20万吨[1],2023年为4197万吨[2],增长了约210倍;1952年乳制品产量624吨[3],2023年增长到3054.6万吨,近4.9万倍[4],且乳品消费量持续上升,成为畜产品消费量中增长最快的产品。从生产方式上看,我国从完全“人工挤奶”的传统农业,到流水线生产的现代农业,到强调“完全天然”和“全程无污染”的有机时代,再到数字化生产的智能时代,已经实现了跨越式的进步。

针对新中国成立以来乳业发展的巨大进步,在今年两会上,全国人大代表、国家乳业技术创新中心高级专家、伊利集团全球创新中心科学研究总监王彩云曾指出,我国奶业实现突飞猛进的发展,产量、质量、装备水平等各项指标稳步提升,这离不开“科技创新”的力量。回顾我国牛奶加工的发展史,科技创新的力量功不可没,促使产业不断发生变革,让牛奶走进千家万户。

1949-1978

生产技术萌芽期

新中国的奶业正处于萌芽阶段,受制于有限的技术和管理水平,基础差、底子薄,发展缓慢。今天,我们已经习惯于用“万头”“万吨”来统计奶牛存栏量和牛奶加工量,然而在建国初期,许多城市只能用“多少头”和“多少吨”来形容。据《中国奶业史》记载,建国初期我国的乳制品加工主要集中在一些传统的乳品生产企业和农村家庭作坊中。由于缺乏现代化的生产设备和技术支持,产品质量参差不齐,生产效率低下,市场竞争力较弱。那时,我国东部城市的少数乳品厂,如南京卫岗奶牛场、温州百好乳品厂等才有少量的乳品机械设备,其余小乳品厂多使用简易的“土设备”。国产乳制品产量很低,1952年全国乳制品仅624吨,且产品结构单一,多为奶粉、炼乳和少量干酪[5]。据1952年上海乳品业年报,全市131家牛奶生产企业,日产牛奶24985.2千克(不包括国营牧场)。主要的设备共有锅炉28台,电动机158台,消毒机27台,冷气机28台,装瓶机20台,其他机器(包括奶油分离机、过冷排机、白塔机、结冻机、制粉机、扎罐机、筛粉机、抽空机、储奶器等)68台[6]。

我国奶业发展道路的起点可以说起始于1953年。第一个五年计划开始,全国推行农业合作化和公私合营,进行了一系列经济制度改革,各地兴建了一些规模不大的国营奶牛场。1957年年底,第一个五年计划完成时,全国乳制品产量为1.3万吨,相较1949年,年平均增长率为83.5%。而此时的乳制品加工生产设备、技术水平和加工能力也得到提高,全国大、小乳品企业70余家,主要以生产奶粉为主,其中采用喷雾干燥设备的12家、滚筒干燥设备的14家、平锅干燥设备的44家[7]。

传统的手工挤奶方式。图片来源:网络

当时,全国各大中城市牛奶的供应普遍紧张,奶粉还属于“特需品”,缺奶情况比较严重。1958年,有群众写信反映,希望解决孩子吃奶难的问题。之后,全国动员发展乳品生产。尽管之后受到“三年困难时期”等影响,但奶业总体得到了缓慢发展和恢复[8]。乳品生产质量与加工技术和管理水平息息相关,为做好对乳品生产质量的严格把关,1974年北京市计委落实安排批量生产100台电子脉冲挤奶器,将国营农场的手工挤奶改为机器挤奶。之后,北京市委又安排有关工厂制造了8辆奶罐汽车,做到机动专车运送牛奶,解决运送生奶的机械化问题[9]。在解决完挤奶机械化和运奶机械化后,1974年,北京市农林局还向市政府呈送了《关于购进日本纸包装鲜牛奶机器的请示》,第一次提出使用国外先进牛奶包装机械。请示文件指出,日本产的牛奶包装机轻便小巧,厂房面积小,便于空气消毒,全部自动化,经济效益高。减少洗瓶、洗盖、装瓶等劳动作业,运输量也减少一半以上。购买先进的牛奶包装机器,可以提高牛奶包装效率和质量,逐步实现牛奶包装现代化[10]。

这些挤奶、送奶、贮奶等每个环节的早期机械化发展,掀起了技术改造的热潮,为后来乳制品行业逐步走向规模化、现代化和市场化奠定了坚实的基础。

1979-2007

机械化发展高速期

1978年以来,我国液态奶产业迎来了广阔的发展空间,技术和管理水平不断提升,产业结构逐渐优化。在乳制品加工方面,国家鼓励、扶持发展,政府在各地兴建乳品企业,引进了先进的灭菌乳生产技术和设备。改革开放初期,受技术限制,乳制品主要为奶粉与短距离运输、小范围配送的巴氏低温奶。自20世纪80年代起,中国乳品厂的技术装备水平有了较大提高。新引进的国外先进设备,使乳品加工达到了世界先进水平,开始迈向机械化、规模化生产的新时代。

据《中国乳品工业》杂志记载,1984年内蒙古扎鲁特旗乳品厂引进瑞典阿法-拉伐公司的片式超高温杀菌机和利乐公司的无菌灌装机。这是我国首次成套引进灭菌奶生产设备,影响深远[11]。1986年,地处上海崇明岛的上海乳品六厂引进了利乐超高温瞬时灭菌(UHT)技术与设备,安装了“利乐砖”灭菌乳灌装生产线,并实施现场培训,提高员工操作技能。1987年新疆乌鲁木齐农场管理局从芬兰引进了电加热超高温瞬时灭菌奶生产流水线。1989年12月瑞典阿法-拉伐公司来华举办包装技术讲座[12]。通过引进设备、学习技术,促进了中国乳品加工技术的普及,也全面提升乳品加工业整体装备水平和自主创新能力,缩小与世界奶业发达国家的差距。

经过UHT灭菌后的牛奶在无菌环境里被灌装进无菌纸包装。这种包装材料由纸、铝、塑复合而成,能够有效阻隔空气、水汽和光线,让牛奶的保质期更长且无须冷链配送,这使得牛奶可以销往全国各地,从此不再只有低温乳制品在市场流通,常温乳制品的渗透率迅速增加。随着常温灭菌乳的出现,乳制品行业的增长空间被扩大,不仅促进了加工效率的提升,也降低了生产成本,为企业实现可持续发展奠定了坚实基础[13]。

从行业整体加工效率看,20世纪90年代初,我国最大生产企业日加工原料奶200吨,进入21世纪后达到1200吨,而到了2008年,全国最大乳制品企业的年原料奶加工量已达到了384.5万吨,加工产能飞速跃升[14]。就单体企业而言,“十五”后期我国竣工投产了一批大型乳品厂,如2005年伊利金川新工业园安装了超高温灭菌乳生产线18条,时为亚洲规模领先的液态奶生产厂;同年,蒙牛乳业宝鸡产业园正式动工建设,安装25条液态奶生产线,年产量达25万吨[15];2006年,天津光明乳业股份有限公司先进液态奶生产线建成投产,引进利乐TBA22灌装机,它是当时利乐最高速的灌装机,每小时可灌装达20000包产品[16]。

21世纪初,我国乳制品生产线和自动化包装生产线。图片来源:《中国奶业史》

至此,我国乳制品加工业无论是产能产量、生产规模,还是加工设备、产品结构都发生了巨大变化。一些乳制品企业通过资产重组和并购,转向集团化运营,集中度与规模不断扩大。截至2007年年底,我国乳制品产量为1787万吨,其中液态奶产量1441万吨,干乳制品300多万吨。规模以上加工企业有700余家,乳制品工业总产值1348.81亿元,造就了蒙牛、伊利、光明、三元、完达山等一批重点龙头企业[17]。

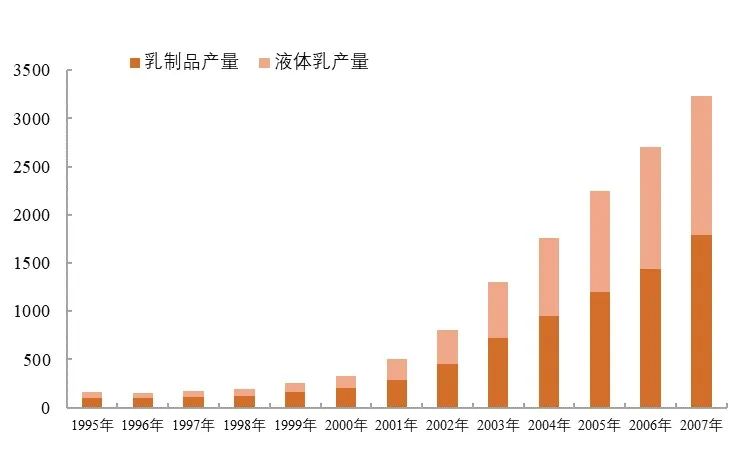

1995-2017年我国乳制品产量和液体乳产量[18]。图片来源:乳业资讯网

科技创新在乳业发展进程中发挥着极为重要的作用。通过科技创新,乳品企业提升了产品的品质和口感,增强了产品的竞争力,也对产品结构进行了调整。这主要体现在几个方面:一是液态奶产量总体上升。液态奶生产和销售增加幅度明显高于整体乳制品,特别是在大中城市,液态奶的消费已成为主流,1992-2006年液态奶消费量年均增长率达到17.92%[19]。二是在液态奶产品中,常温灭菌乳增加幅度最快。我国于2000年启动中国国家“学生饮用奶计划”,当时规定学生饮用奶的产品为超高温瞬时灭菌的,使用常温无菌包装,要求定点企业日加工原料奶能力至少50吨以上[20],极大促进了灭菌乳的发展,2001年灭菌乳总量首次超越杀菌乳总量[21]。三是液态奶的消费比例逐渐上升,1995年液态奶产量占乳制品总产量的仅50%,而到了2007年,这一比例跃升到81%[22]。据中国乳制品工业协会对99家会员单位的统计,2007年规模以上企业液态奶产量1441万吨,其中巴氏杀菌乳占12%,超高温灭菌乳占71%,酸乳占17%[23]。

2000年11月15日,实施“学生饮用奶计划”新闻发布会召开。图片来源:《中国奶业史》

2008-2017

现代奶业结构调整期

进入21世纪后,我国建设现代奶业的条件已基本具备,但在2008-2017年的这段时间里,我国乳制品产业经历了许多挑战和机遇。其中,婴幼儿奶粉事件的爆发对整个乳业的发展产生了深远影响。消费者对乳制品质量和安全要求的提高,市场竞争日益激烈,激励着企业不断加大技术投入,转变奶业生产方式,提升产品质量,以满足市场需求。另一方面,也要求政府和企业对乳品安全和品质进行更加严格的监管和管理。

据国际乳品联合会中国国家委员会名誉主席宋昆冈介绍,自2008年以来,乳制品、婴幼儿配方乳粉生产企业实施了大规模的技术改造和产业提升,所有企业的技术装备水平、检验能力、科研能力、质量保障能力、职工队伍专业水平均有大幅度提升,生产过程实现程序化操作管理,达到了“智能化工厂”的水平。乳制品、婴幼儿配方乳粉企业实施ISO、HACCP 管理体系。原料进厂、产品出厂严格按照规定实施批批检验,真正做到了原料来源可溯源、产品质量可追责、产品去向可追踪。如今,我国乳制品生产企业的技术装备水平、检测检验能力、科技研发能力、企业管理水平等均处于世界先进水平。

由此可见,科技创新不断推动着液态奶产业和乳制品行业的转型升级。2008年,全国乳制品产量为1811万吨,其中液态奶1525万吨[24]。2017年,全国乳制品产量为2935万吨,增长62.1%,其中液态奶产量2691.7万吨,增长76.5%[25]。在乳制品品类上,根据中国乳制品工业协会2015年统计数据,全国液态奶产品构成为:巴氏杀菌乳约占8.0%,灭菌纯乳约占41.0%,调制乳约占28.5%,发酵乳约占22.5%。其中发酵乳的增速是最快的,我国发酵乳市场经历了高速增长期,2010-2015年的复合增长率高达20%[26]。

在此阶段,乳品加工科技创新呈现如下特点:一是数字化发展,乳企在计划排产、设备管理、质量管控、成本管理、能源管理、仓储物流管理等管理业务上实现数据信息互联互通,打破信息壁垒实现完全自动化和可追溯。二是智能化发展,随着“物联网”“大数据智能”等新一轮信息技术的发展,乳品加工厂智能化转型已进入实质性阶段。乳品企业使用工厂自动化和信息解决方案,可对生产操作流程进行全面控制,通过更精细的生产统筹和规划,全面提升生产管控效率。三是绿色化发展,在能源与环境问题日益凸显的时代,消费者对于环保的关注度也达到高峰。产业链上的很多企业都以绿色产业发展为方向。推动食品饮料企业的可持续加工和包装解决方案可以有助于降本增效、节能减排、保护环境,并实现可持续发展。

2017年蒙牛在中国乳业绿色发展方面的实践工作。图片来源:蒙牛乳业

伴随着乳品加工技术的科技创新,我国奶业快速发展,市场消费品更新换代的节奏也在加快,乳品的消费观念、消费能力和消费形态呈现出个性化和层次化的特征。我国乳制品企业在增加乳制品产量的同时,增强了自主创新能力,不断开发新产品,为消费者提供更多选择。一些高端液态奶开始推向市场,如伊利的金典和舒化奶,蒙牛的特仑苏和奶爵,上海光明的优加、优倍,三元的极致巴氏鲜奶,南京卫岗乳业的淳奶等,受到了消费者的青睐。同时,随着消费者对品质和品牌的关注不断增加,企业也在产品包装、营销推广等方面不断加码创新,提升产品竞争力。

2018年至今

奶业高质量发展跃升期

第十九次全国代表大会上首次提出了“高质量发展”。2018年,《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》发布,文件提出要不断提高奶业发展质量效益和竞争力,大力推进奶业现代化,做大做强民族奶业。在高质量发展的指引下,这一阶段我国原料奶生产、乳制品加工、进出口、产品质量、市场营销、经济效益等方面与历史同期相比,都取得了较好业绩[27]。其中,国人对乳制品营养价值的认识有了进一步提升,标志着乳制品行业进入了一个稳步发展的时期。

相关数据显示,2023年我国乳制品产量达到3054.6万吨,同比增长3.1%[28]。奶业品牌的世界知名度显著提升,伊利、蒙牛继续稳居全球乳品企业10强,多家乳企的多款产品在国际乳制品质量评比中获奖。现在,市场上除了原有的品类外,各种风味酸奶、UHT奶、零乳糖牛奶、婴幼儿配方奶粉、成人调制奶粉、奶酪等产品琳琅满目,极大丰富了消费者的餐食[29]。新冠肺炎疫情期间,消费者对健康饮食的关注日益提升,牛奶与粮食、肉类、蔬菜并列各地保供产品名录当中,成为广大消费者的基本需求,进一步巩固了乳制品,尤其是液奶的市场地位。

但近两年,伴随着人口负增长、疫情的影响,液奶市场遭遇消费下降、利润空间收窄等诸多挑战。2022年以来,尽管居民可支配收入依然处于增长状态,但对经济环境的预期减弱影响了消费积极性,消费者在消费过程中,以满足刚性需求为根本,消费弹性较大的产品消费减少。2023年人均奶类消费量约41.3千克,同比下降1.5%。液奶消费呈小幅下降态势,2023年液奶销售额同比增长率为-1.5%,农业农村部食物与营养发展研究所监测线下渠道的液奶销售整体下滑,消费量同比下降3.7%[30]。

在这一背景下,单个行业难以改变人口下降、经济环境预期减弱等外部环境,亟需企业从自身入手,敏捷应对不确定性,通过科技创新持续推动产业转型升级,通过降本、增效、绿色发展不断提升企业自身的竞争力。

2024年,发展新质生产力为整个行业指明了突破点、发展空间和机遇。发展新质生产力不是传统生产力的局部优化与简单迭代,而是需要更加高效、环保的生产方式,提升产业竞争力,这就需要科技的颠覆式创新。就乳制品加工行业而言,通过科技创新带动的新质生产力发展,或将有助于推动乳制品加工行业降成本、提效率,提高产品竞争力,进一步激发乳制品消费,缓解当前奶业发展所面临的挑战,进而推动产业高质量发展。

如伊利集团通过数智化赋能全国所有工厂,全面提升生产力,生产效率倍增。2022年伊利现代智慧健康谷集全力打造液奶全球智造标杆基地,通过引入自动化和智能化水平极高的液奶灌装生产线,使灌装生产线效率提升近2倍,产品创新周期缩短20%,间接采购效率提升40%,整体采购成本对比行业市场一直保持5%-7%左右的优势[31]。2023年5月28日,蒙牛在宁夏建成投产了首座全数智化工厂,目标是实现全球乳业生产最高年度人效比,即100人创造100万吨年产量、100亿元年产值,劳动生产率比传统工厂提高了近20倍。同时,能源消耗整体降低了43%[32]。天润乳业坚持精细化管理模式,经过技术改造和优化,工厂产能不断得到提升。2023年年末发布公告,公司将通过募集资金,新建生产厂房,配备智能化生产设备,进一步提供乳制品尤其是常温乳制品的生产水平,扩展产品销售区域[33]。

伊利现代智慧健康谷创造全球奶业多项之“最”。图片来源:伊利集团

除乳企外,乳制品包装提供商也交出了乳制品新质生产力发展的解决方案。以利乐为代表的乳业供应商,不断加速全球科研突破,并将创新成果重点投入中国市场。以其2024年3月在华发布的利乐E3超高速灌装机为例,该设备率先将电子束杀菌技术应用于包装领域。这一颠覆式的科技创新令E3超高速灌装机无论是在生产效率还是环保效益方面都引领全球同类产品,最快每小时可灌装40000包,较此前A3机型相比,年单位面积产能提升60%以上,创全球纪录。同时,由于使用电子束杀菌技术取代传统双氧水灭菌工艺,可实现节水达45%,节电最高可达30%,环境影响也随之减少[34]。据悉,E3超高速灌装机目前已应用于中国两家头部乳企工厂[35],成为乳企加速数智化与可持续发展转型,从而布局未来不可或缺的一部分。

利乐®E3超高速灌装机。图片来源:利乐公司

科技创新是乳业高质量发展期的关键动力。新质生产力的提出,更为开辟乳业发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势提供了科学指引,也为乳业高质量发展指明了前进方向。通过开展关键核心技术攻关,推动技术革命性突破,推动生产要素创新性配置,加快构建现代化产业体系。

一段历史,包含着我国液态奶加工产业从“无”到“有”、由“少”到“多”、从“弱”渐“强”的历史性时刻。在奋进的历史发展中,科技创新在我国乳业的每个时期都发挥着重要作用,成为推动我国液态奶加工领域不断向前发展的关键因素。总体来说,我国液态奶产业经过多年的发展,已经取得了长足的进步。未来,随着科技创新的不断推进和市场需求的不断变化,我国液态奶产业有望迎来更加美好的发展前景,为人民群众提供更加优质、安全的乳制品产品。科技创新将继续引领我国液态奶产业迈向更加璀璨的未来。

参考资料:

[1]曾诗淇. 中国奶业70年.

http://journal.crnews.net/ncpsczk/2019n/d13q/gz/929036_20190801025207.html

[2]国家统计局. 中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202402/t20240228_1947915.html

[3]刘成果. 中国奶业史(通史卷). 北京:中国农业出版社,2013:180.

[4]国家统计局. https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=A01&zb=A020908&sj=202403

[5]刘成果. 中国奶业史(通史卷). 北京:中国农业出版社,2013:180.

[6]刘成果. 中国奶业史(通史卷). 北京:中国农业出版社,2013:181.

[7]刘成果. 中国奶业史(通史卷). 北京:中国农业出版社,2013:208.

[8]李依璇,罗洁,任发政,等. 我国乳制品工业的发展历程. 中国奶牛,2019(10):1-5.

[9]刘成果. 中国奶业史(通史卷). 北京:中国农业出版社,2013:239.

[10]刘成果. 中国奶业史(通史卷). 北京:中国农业出版社,2013:239.

[11]刘成果. 中国奶业史(专史卷). 北京:中国农业出版社,2013:288.

[12]刘成果. 中国奶业史(专史卷). 北京:中国农业出版社,2013:291.

[13]王文丹, 方云朋. 中金|乳制品系列报告二:鲜奶——以外鉴中,未来何去何从?

[14]刘成果. 中国奶业史(专史卷). 北京:中国农业出版社,2013:326..

[15]刘成果. 中国奶业史(专史卷). 北京:中国农业出版社,2013:328.

[16]刘成果. 中国奶业史(专史卷). 北京:中国农业出版社,2013:330.

[17]刘成果. 中国奶业史(通史卷). 北京:中国农业出版社,2013:289.

[18]二十年奋斗路 成就谱华章. 北京:中国乳制品工业协会,2015:8.

[19]刘成果. 中国奶业史(通史卷). 北京:中国农业出版社,2013:299.

[20]中国食品工业年鉴编委会. 中国食品工业年鉴2001. 北京:中华书局,2002:278.

[21]刘成果. 中国奶业史(专史卷). 北京:中国农业出版社,2013:325.

[22]二十年奋斗路 成就谱华章. 北京:中国乳制品工业协会,2015:8.

[23]刘成果. 中国奶业史(专史卷). 北京:中国农业出版社,2013:335.

[24]刘成果. 中国奶业史(专史卷). 北京:中国农业出版社,2013:340.

[25]国家统计局:https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=A01&zb=A020908&sj=202403;https://mp.weixin.qq.com/s/g1ki6wHD5dB1PP_nw-h6eg

[26]李依璇,罗洁,任发政,等. 我国乳制品工业的发展历程. 中国奶牛,2019(10):1-5.

[27]曾诗淇. 中国奶业70年. http://journal.crnews.net/ncpsczk/2019n/d13q/gz/929036_20190801025207.html

[28]国家统计局. https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=A01&zb=A020908&sj=202403

[29]沈美. 中国乳业七十年发展历程. https://mp.weixin.qq.com/s/wqcTaeJigpvUqmn_3kaUcQ

[30]经济日报. https://mp.weixin.qq.com/s/QUwnr-VUbilmESvxSfu9Fg

[31]伊利集团. https://mp.weixin.qq.com/s/QGXBUHaEGU9qRjO-BbUYxw

[32]蒙牛乳业. https://mp.weixin.qq.com/s/BItHQ6iTj7-ArSWDC_NsgQ

[33]天润乳业. https://mp.weixin.qq.com/s/D3ZJJyOU7hdbPR--Jiyj8Q

[34]利乐公司. https://mp.weixin.qq.com/s/4VARjMP_mkXrXlNC_MPDCw

[35]内蒙古新闻网. https://china.nmgnews.com.cn/system/2024/03/22/013562140.shtml

声明:转载此文是出于向母婴行业传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。联系方式:168466559@qq.com

长按扫码 阅读原文