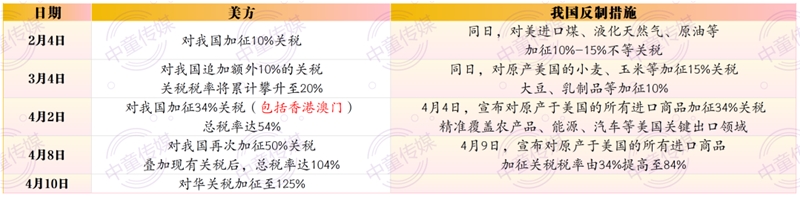

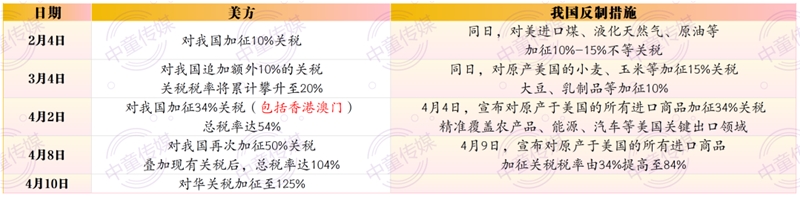

近日,中美关税政策持续升级,引发全球震荡,国内进出口贸易进入新一轮压力测试。

在双方关税博弈中,美国对中国输美商品的叠加关税达到125%,创下现代国际贸易史上最高纪录,我国对美国进口商品的反制关税也同步上调至84%。分析人士指出,当前中美贸易紧张局势尚未出现缓和迹象,双方关税税率还存在进一步升级的可能性。

中童研究院绘制

实际上,在2018年中美贸易战中,我国被加征关税后,中国约60%~80%的对美出口商品市场份额出现下滑,其中20%的商品在美国市场的份额降幅超过10个百分点。此外,我国出口在亚洲经济体如日本、韩国、越南等市场份额出现下降,对欧盟、新西兰、澳大利亚等地出口市场份额上升。

历史经验表明,关税壁垒对进出口贸易格局、市场经济的冲击不容小觑。

那么,对于母婴及营养健康产业而言,本轮贸易政策收紧究竟会产生怎样的影响?对此,中童记者采访到奶粉、营养品领域的多位专家和品牌负责人,了解关税升级对产业链各环节的实质影响。

影响另当别论

独立乳业分析师宋亮表示,国内核心进口原料如乳铁蛋白、特种油脂等主要来自欧洲、澳洲和新西兰,美国原料占比相对有限,主要集中在乳清粉等个别品类,整体影响可控。但对以美国为主要进出口市场的品牌商、代工厂将面临较大冲击。

一位品牌的研发负责人也表示,就当前情况而言,饲料方面进口美国产品的占比较大,其中豆粕和苜蓿等是主要进口品类。对于小规模的牧场而言,夏季临近,可借助本土牧草进行替代。对于面向全国市场、对特定饲料有着较大需求的乳企而言,可能会受到影响。

该负责人还表示,原料方面,乳糖的进口主要来源于美国。不过,企业在年初已完成本年度乳糖库存的采购工作,因此受此影响较小。至于乳铁蛋白等其他奶粉原料,欧洲、澳新等地存在可替代的供应渠道,整体影响也相对有限。

某美国高端专业营养品牌总经理透露,当前成本方面确实面临一定压力,不过公司已制定相应策略,力求将成本上涨的影响控制在最小范围内。不过,该负责人表示,即便应对措施得当,预计成本仍可能上涨30%~50%。此前公司已经预估会有贸易上的摩擦,没想到这么快,这么剧烈和广泛。

当然,从行业整体来看,此次关税政策的影响呈现出明显的结构性分化。以国内市场为主的品牌,影响相对有限,因其原料采购和销售市场主要依托国内及欧洲、澳新等地区;而依赖美国供应链的企业,原料采购以美国为主的品牌将面临显著冲击,需承担50%以上的成本上涨压力。

4月8日,国内营养健康产业上游头部仙乐健康在投资者互动平台表示,在泰国投资建设生产基地主要是为满足公司发展东南亚、澳洲、新西兰等海外市场业务的需要。目前,公司中国生产出口美国的业务在总营收中的占比不到15%,公司正积极与客户沟通调整终端售价等方式共同承担税负,总体影响金额相对可控。

一位做外贸的朋友告诉记者,国内单一依赖美国原料、无可替代采购渠道的企业,将面临直接成本大幅上升压力。而对于以美国为核心出口市场的中国企业而言,在保持国内生产成本不变的情况下,关税压力将主要通过价格传导机制转移至美国采购端。比如,若产品在叠加125%关税后,在美国市场依然有价格优势,关税成本可由美国分销体系承担,短期内影响相对有限。但从长期来看,持续承压的美国采购商可能转向东南亚、墨西哥等地区,寻找可替代供应源。(注意,美国同样对东南亚地区加征了平均超过30%的税率,其中,越南达到46%,柬埔寨达到49%,东南亚转口贸易空间收窄)

不过,有不少业内人士提出了一个地方—亚洲四小龙之一香港。

香港作为自由贸易港,对进口商品(除烟、酒等个别品类)免征关税,清关效率在全球范围内名列前茅,在当前美国对香港商品加征34%关税的背景下,香港确实可成为转口贸易中转站。具体而言,企业将内地商品通过香港进行合规的转口加工,例如重新包装、贴标等工序,使其获得“"Made in Hong Kong”的原产地身份,从而规避部分国家对内地设置的高额关税壁垒。但企业需审慎评估包括关税成本(34%)、加工费用、物流支出等综合成本,确保符合国际贸易法规要求,评估该模式的商业可行性。

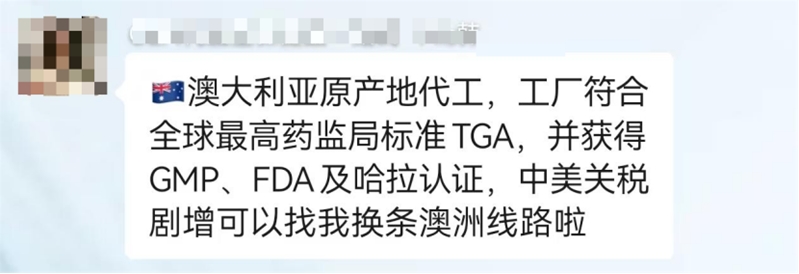

目前,在中美关税政策的持续发酵下,为规避对美贸易风险,许多营养品企业将目光转向欧洲和澳洲的代工市场,带动该地区代工业务显著升温。欧洲和澳洲的代工厂纷纷加大市场推广力度,强调其合规性、技术优势以及关税友好型供应链的竞争力,试图在行业变局中抢占先机。

综合多位行业专家、业内人士的观点,中童记者认为,当前阶段,中美关税政策对母婴及营养健康产业短期内尚未观察到显著冲击,但长期维度考量,其潜在影响仍需持续观察。最终影响程度将主要取决于三个关键变量:一是后续关税政策的调整幅度与执行力度,二是原料替代供应国的政策联动情况,三是企业供应链调整的实际成效。

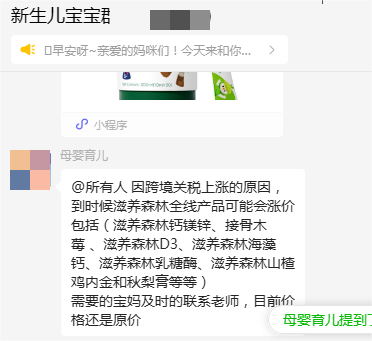

值得关注的是,此次关税调整还对涉及美国地区的奶粉、营养品跨境代购渠道产生了更为直接的冲击。在4月2日美国发布的对华关税政策中,美国正式取消针对中国内地和香港地区小额包裹(货值低于800美元)的关税豁免政策。相较于品牌厂商和原料供应商能够通过供应链调整来缓冲影响,以个人携带和小批量邮寄为主的跨境代购模式在关税政策变动面前受到的影响颇为明显。

此外,记者还关注到,一种“反向代购”的新现象正在兴起。例如视频号跨国夫妻伯尼一家便,专门将中国的优质母婴用品、保健品等商品代购至海外市场。这种现象折射出两个值得关注的趋势:一是中国制造在特定消费品领域的品质已获得一定的国际认可;二是国际消费市场正在形成对中国母婴商品的稳定需求。虽然只是个例,但其代表的跨境商业新形态,或许能为中国母婴产品“走出去”提供新的思路。

危机内藏机遇

挑战往往与机遇并存。

中美贸易摩擦持续升级之下,美国代工链条的脆弱性也暴露了全球化的深层矛盾——在单边主义浪潮下,唯有韧性更强的供应链和更灵活的战略调整,才能抵御政策不确定性带来的冲击。

对营养品行业而言,短期阵痛不可避免,但长期来看,技术升级、市场多元化和区域合作将成为破局关键。中国企业需在“内循环”与“外循环”间找到平衡。

目前,欧洲、澳新等地区目前仍保持着相对稳定的贸易关系,营养健康产业链上下游企业尚能在原料采购、产品进出口等方面保持正常运转。

不过,在充满不确定性的国际贸易环境下,营养品产业链各环节——从上游代工企业到中游品牌商,既要保持与国际优质供应商的稳定合作,同时要着力培育国内供应链体系,通过国际+本土的双轮驱动模式,构建更具韧性的产业生态,为企业赢得更大的战略回旋空间,在复杂国际贸易环境中的掌握发展主动权。

对代工企业而言,在中美贸易摩擦背景下,企业必须重构供应链体系,一方面强化自研、国产等替代采购渠道,逐步将进口原料占比控制在安全阈值内;另一方面打造柔性化服务体系,为品牌客户提供包括转口贸易方案设计、东南亚产能配置、关税优化配方开发等增值服务,帮助品牌客户跨越贸易壁垒。此外,还应加快布局海外生产基地,建议优先考虑政策稳定的东南亚地区,形成中国+海外的双供应链保障体系。例如,2024年仙乐健康启东泰国生产基地项目,旨在满足公司发展东南亚、澳新等海外市场业务的需要。

对于营养品品牌来说,品牌商应当重塑供应链管理思维,以全新视角审视新型代工企业。比如,企业原料抗风险能力,包括替代原料开发能力和战略储备水平;企业灵活性,优先选择具备转口贸易经验的代工伙伴;协同创新实力,能够配合品牌完成产品本土化改造和关税优化配方开发。记者建议,营养品品牌商可采取"2+X"供应商策略,即保留2家主代工厂,同时培育若干备选供应商,通过多元化布局降低贸易政策风险。

幸甚之至!在危机之下,有这样一场会,将带你拨开贸易迷雾,看清产业变局,连接顶级资源,把握转型先机。

声明:转载此文是出于向母婴行业传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。联系方式:168466559@qq.com

长按扫码 阅读原文