我们在白昼的喧嚣中尽力奔波,却又在夜晚的静谧里辗转反侧。睡眠,这一本应最自然的生理需求,正在变为一场集体性的生存博弈。城市霓虹与深夜屏幕交织成现代人的失眠图谱,我们用短视频的即时愉悦和特种兵式旅行进行短暂逃离,大脑自动选择最低能耗的解压方式,本质上是用“情绪创可贴”掩盖压力的裂痕。这不仅是个体健康的危机,更是潜藏巨大公共卫生代价的社会性问题。

然而,当我们把目光聚焦在科技的前沿,一个不容忽视的事实正在浮现:AI正在以系统化解决方案的姿态重新定义人与睡眠的深度关系。它不再止步于概念层面的技术想象,而是通过智能设备的监测和反馈,实现科技和人体自然节律的同频共振。这场变革的本质,是数据科学与生命科学的深度融合。

每一次对于辗转反侧的数据分析,每一段针对心脏跳动的曲线观测,都在重构我们对睡眠的认知范式。

当AI能够比人类更早的识别睡眠障碍,当算法开始引导我们的深度睡眠,如何在科技赋能和生命自主权之间建立动态平衡,将成为贯穿AI时代的核心命题。我们希望每个人都能在数字脉搏和生命韵律的共鸣中,寻回被焦虑侵蚀的完整睡眠,和对生命质量的深度追求。

过去一年,国民健康困扰从平均3.6个降至3.3个,全民健康生态显效。

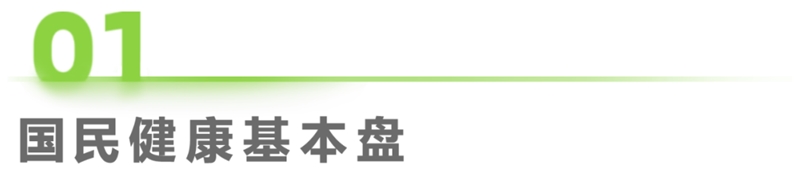

2025年国民对「健康」的定义更多元化,对道德感的关注度有所提升

世界卫生组织提出“健康不仅是躯体没有疾病,还要具备心理健康、社会适应良好和有道德”。2025年,国民对健康的定义除了身心健康、状态积极、作息规律之外,对道德感的关注度也有所提升,体现了从「修身」到「修心」的健康认知升维。

国民健康困扰数量从3.6下降至3.3个,全民健康生态显效

在“健康中国2030”政策推动下,全民健康意识提升与基层医疗服务优化使得国民健康困扰总量减少。但睡眠问题仍是健康困扰的头号大山,需构建“社会支持+智能硬件+健康调理”三维防御体系。

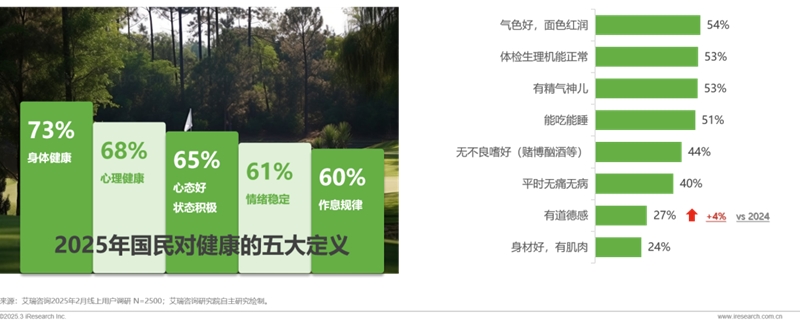

睡眠问题不只是帝都病,已成为各城市等级普遍存在的国民困扰

睡眠问题并不只出现在快节奏的北上广深。在低线城市中,睡眠类的健康问题更普遍。随着各种新业态的发展,低线城市人口正在同步承受一线城市的工作压力与滞后的医疗资源,被迫以牺牲睡眠对冲发展焦虑。

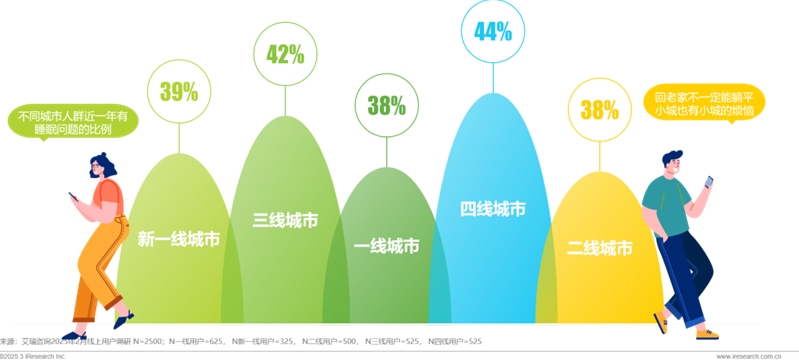

2025年调研数据显示,大众平均睡眠时长从7.02下降到6.67小时

在《健康中国2030》推动下,64%成年人守住6小时睡眠底线,但大众平均时长较2024年再降5%——高强度工作模式与短视频成瘾正撕裂睡眠质量基本盘,亟需以"智能助眠技术+社会支持体系"缝合碎片化生存的时间裂缝。

每十个人中,仍有六个人正在经历睡眠困扰。

为什么健康在进步,睡眠却在倒退?

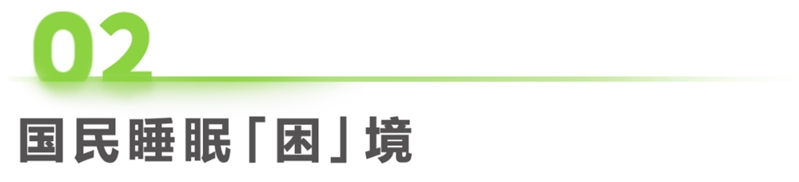

睡眠困境加剧,睡眠困扰正从“普遍困扰”向中重度“慢性病”演化

整体来看:2025年,62%的人正在经历睡眠困扰。国民睡眠困扰呈“两极分化”特征。

积极:整体而言,国民睡眠困扰比例在近两年稳定在60%上下,大众夜醒频次改善。

消极:睡眠困扰人群的困境加剧,各代际人群的中重度睡眠困扰比例攀升,其中00后中重度睡眠困扰比例增长了11%,90后中重度困扰比例增长了5%。中坚力量的睡眠质量问题日趋严重,对社会经济发展的影响不容忽视。

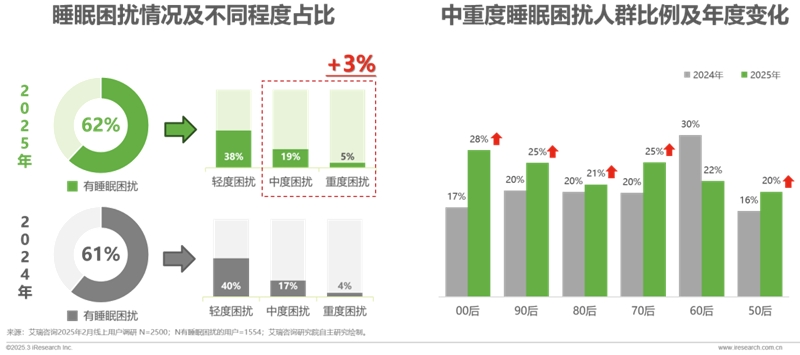

每周至少1晚会夜醒/早醒睡不好的人占比54%,较去年降低了5%

有睡眠困扰用户,会更容易产生夜醒/早醒的烦恼,且睡眠困扰程度越深,夜醒频次越高。过去一个月,在整体用户中,平均每周醒来3晚以上的比例为17%;这一比例在重度睡眠困扰用户中高达63%,增长了6%。

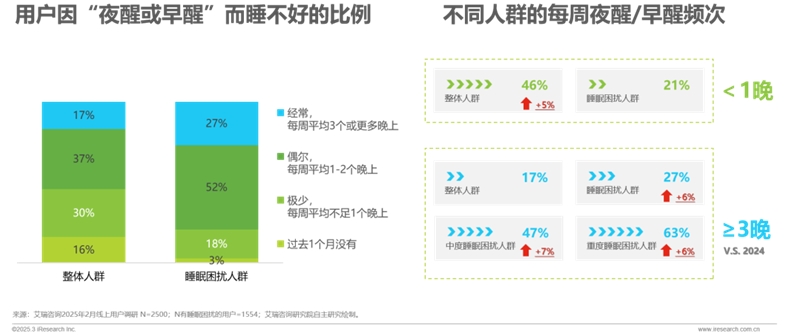

数字守夜人现象:40%的人在23点前起跑入睡,冲刺成功率不足半数

准备入睡不等于实际入睡, 在21%的入睡缺口之下,不少都沦为数字守夜人。

更有甚至,39%的人群都是在凌晨后才入睡。而且是越年轻越晚睡,90后在凌晨之后入睡的比例达42%,00后高达47%。

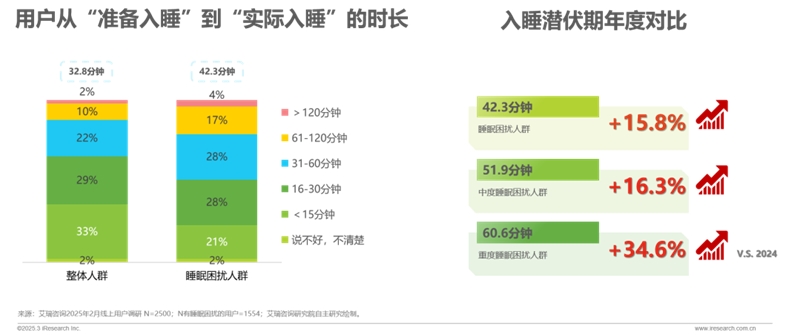

重度睡眠困扰人群入睡潜伏期飙至61分钟,增速超34%,睡眠负债黑洞扩大

入睡潜伏期是指从上床准备就寝到真正睡着所需要的时间, 《中国睡眠医学临床指南》指出,一个健康成年人的睡眠潜伏期应该在30分钟以内。大众平均入睡潜伏期32.8分钟保持稳定,但有睡眠困扰的群体猛增15.8%至42.3分钟。

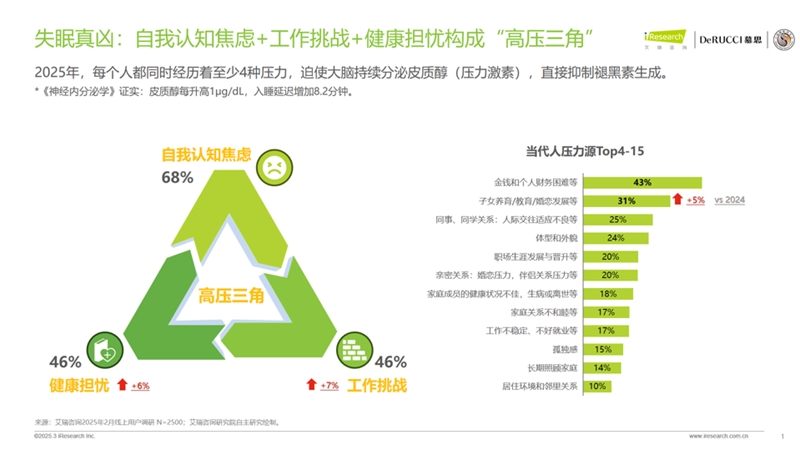

失眠真凶:自我认知焦虑+工作挑战+健康担忧构成“高压三角”

2025年,每个人都同时经历着至少4种压力,迫使大脑持续分泌皮质醇(压力激素),直接抑制褪黑素生成。

*《神经内分泌学》证实:皮质醇每升高1μg/dL,入睡延迟增加8.2分钟。

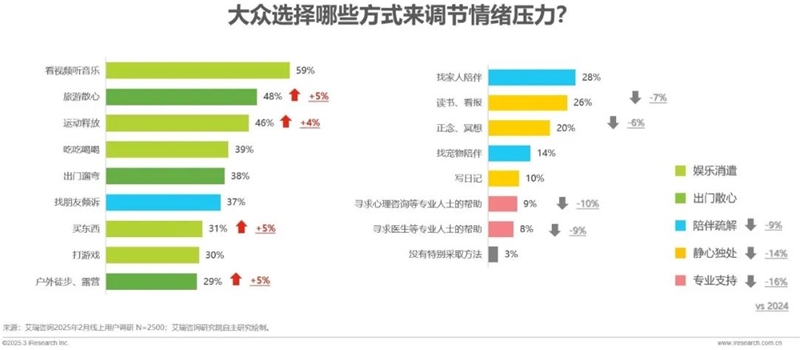

情绪急救快餐化,解压方式错位加速轻度睡眠困扰向中重度转化

国民用短视频、报复性旅游等“情绪创可贴”实现即时镇痛,却导致心理韧性持续退化,加速轻度睡眠困扰向中重度转化。陪伴疏解下跌9%,社交降级为功能性拼单,比起找「家人/朋友」,大家更倾向于找「搭子」。

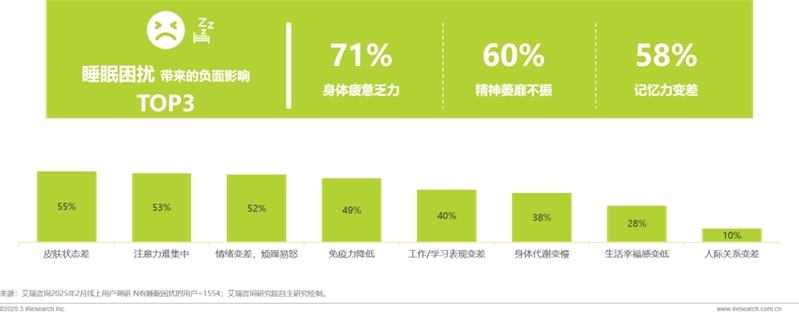

睡眠困扰给大家的生活带来了哪些负面的影响?

睡眠是一个自我恢复和休息的过程,睡眠困扰用户正在承受着4.7类伤害,包括身体乏力、精神萎靡、记忆力变差等。

随着睡眠困扰程度加深,伤害值递增,中度睡眠困扰用户承受了5.8类负面影响,重度情绪困扰用户承受了6.7类负面影响。

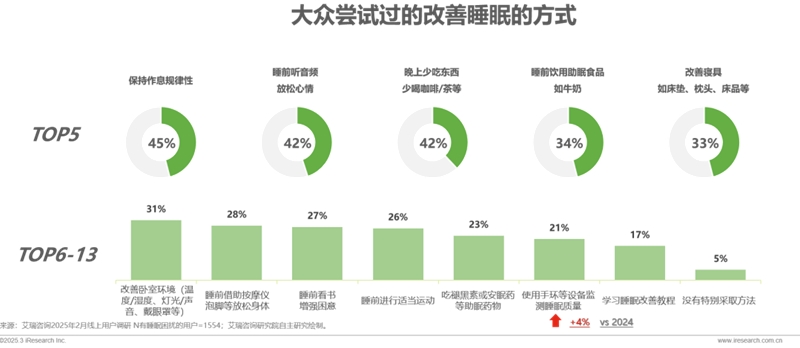

在改善睡眠的尝试方式中,饮食调节、音乐助眠等传统手段增长乏力

保持作息规律是多数有睡眠困扰的用户在改善睡眠时的首选。在助眠食品(34%)、行为调节(42%)等传统手段增长乏力之际,智能监测设备使用率逆势增长4%,揭示睡眠经济进入“监测3.0”时代。

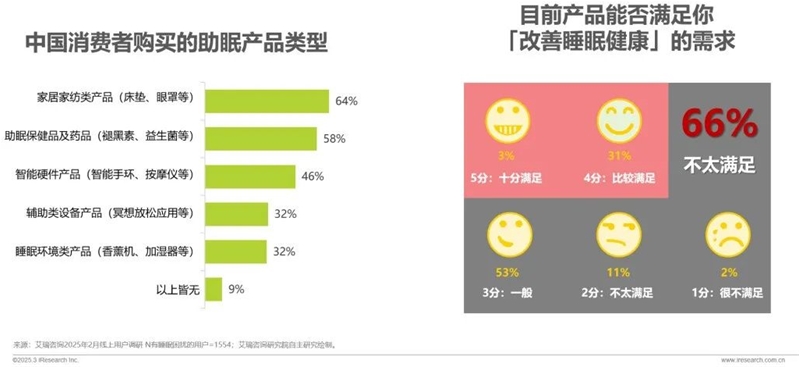

66%的消费者称:目前助眠产品不太能满足「改善睡眠健康」需求

有睡眠困扰的人群中,有91%曾购买或使用过助眠产品来改善自己的睡眠,包括家居家纺产品、保健品及药品等等。但仍有66%的用户表示,现有产品不太能满足自己改善睡眠的需求,未来仍有一些新期待。

超六成消费者直言目前助眠产品不太能满足「改善睡眠健康」需求。对于AI智能床垫,中国消费者又有哪些期待?

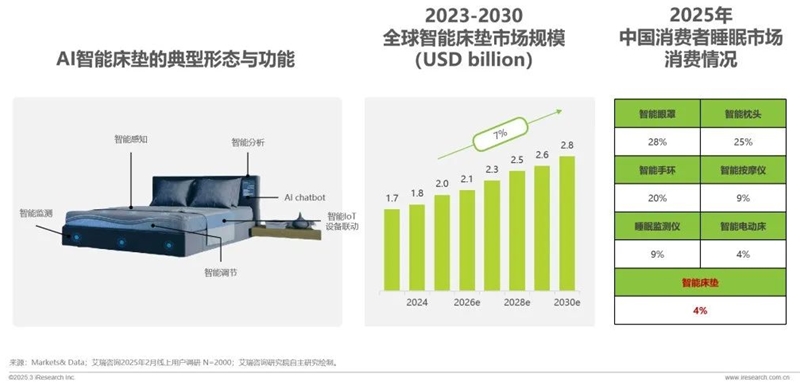

全球智能床垫市场持续增长下,AI智能床垫将成中国睡眠消费新品类

2024年全球智能床垫市场规模为18亿美元,预计从2025年到2030年将以7%的复合年增长率增长。

52%的中国消费者曾经购买或使用过智能助眠产品,其中智能眼罩、智能枕头、智能手环的普及度较高。而在睡眠行业不断创新的背景下, AI智能床垫作为一个新品类,将逐渐成为改善国民睡眠的新载体。

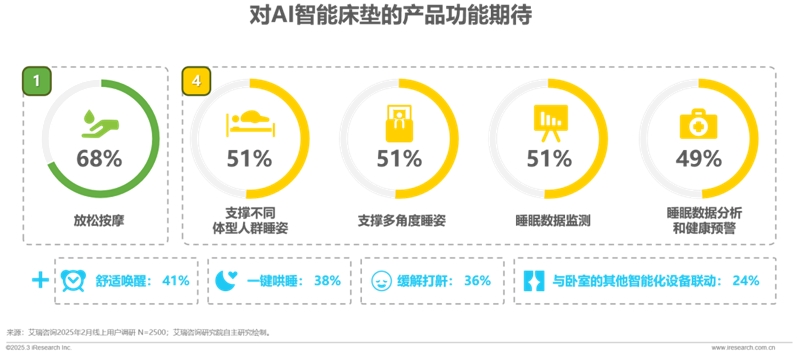

从深度放松更快睡到个性化支撑更好眠,大众对AI设备有了多期待

68%的消费者希望能通过AI智能床垫进行深度的放松按摩,让他们更容易进入睡眠状态。半数消费者表示,希望AI智能床垫可以支撑不同体型、不同角度睡姿,让他们拥有更沉浸式的睡眠体验。在睡眠数据的应用上,覆盖从监测到干预的睡眠数据监测、分析和健康预警等全方位功能。

产品舒适度、安全性、功能性是用户购买AI智能床垫时的三大关注点

说到床垫,用户的关注点仍然离不开“舒适度”。不同在于智能床垫通过AI智能适应能力,自动贴合不同身形、承托不同睡姿用户的身体,进一步提升睡眠的舒适体验。而作为新兴产品,智能床垫的安全性也受到73%用户的广泛关注。

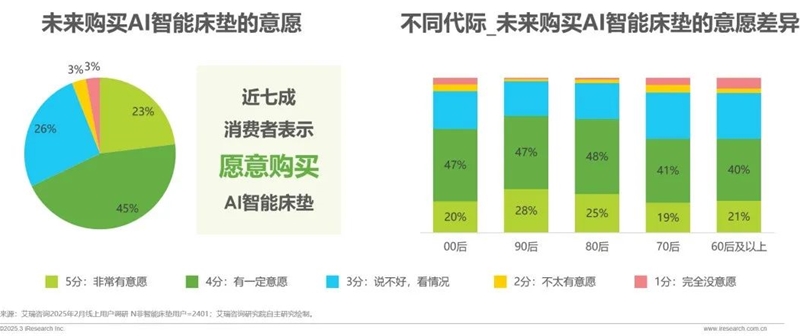

近七成消费者表示未来愿意购买AI智能床垫,其中90后意愿度最高

不同代际中,90后、80后对AI智能床垫的尝试度较高,分别为75%、73%,他们的消费力、科技产品接受度及睡眠困扰程度都较高,也有更强的「好眠」诉求。

当传统助眠手段效果衰减,AI技术如何提供新解法,

帮每个人找到专属的睡眠阈值?

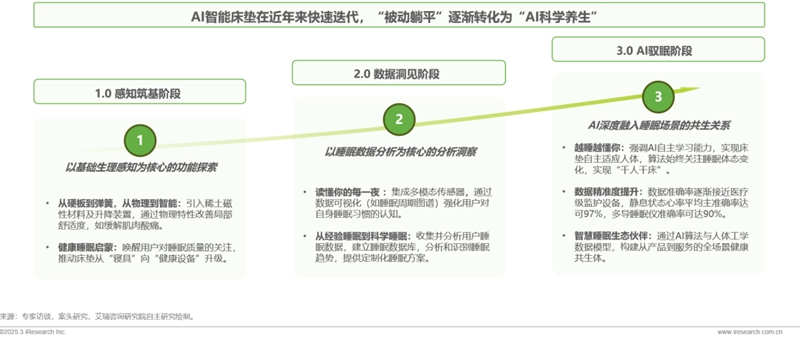

AI智能床垫的持续迭代将消费者带入与AI深度融合的睡眠阶段

AI床垫经历了快速发展和迭代,从最初的“被动躺平”到现在的“AI科学养生”,床垫已经从简单的寝具升级为具有多种健康功能的智能设备,此类特征将AI与睡眠深度融合,为消费者提供更加优质的睡眠体验。

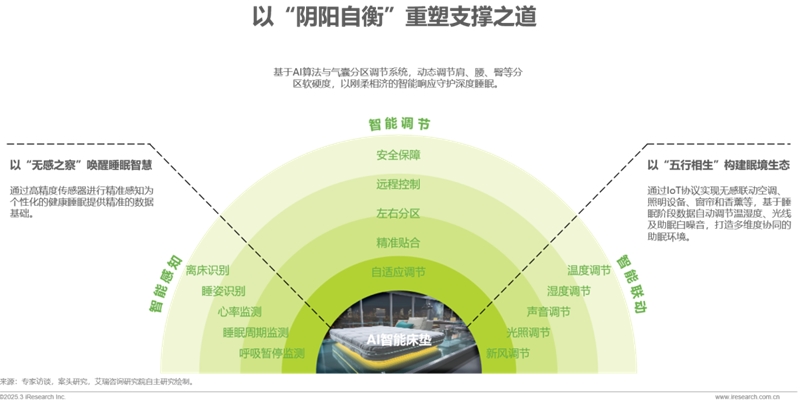

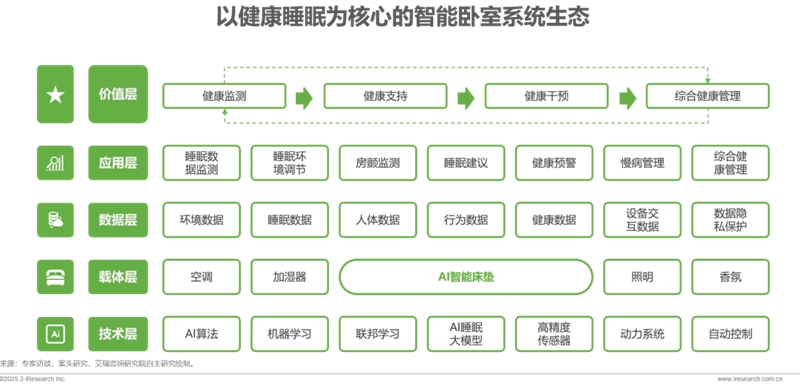

AI智能床垫功能不断加深,设备联动能力持续拓宽

利用高精度传感器、AI算法、自动控制等技术拓展AI智能床垫实时感知和智能调节的功能边界;利用风、光、声、湿、温构建个性化的“数字睡眠结界”,更好的做到睡眠数据监测准确性和舒适性之间的平衡,使AI智能床垫成为“随型附势”的睡眠导师,缩短睡眠潜伏期,提升睡眠质量。

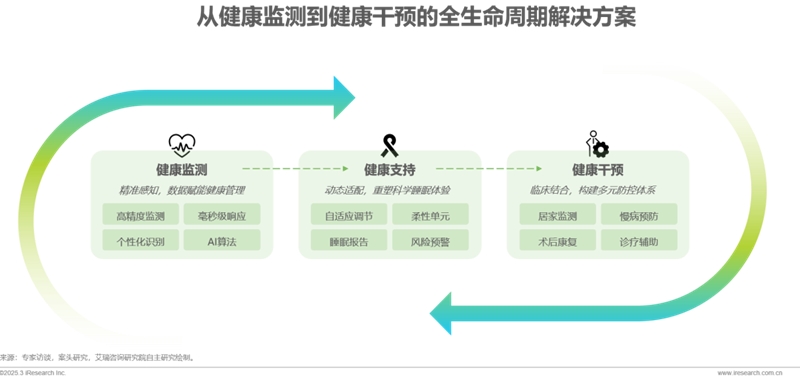

随着数据精准度提升,AI床垫将从数据监测持续向健康支持和干预方向演进

AI能力可以持续提升数据采集精准度和数据分析科学性,逐步实现对睡眠障碍和其他慢性疾病如糖尿病、高血压等的诊断提供有力的临床证据,推动睡眠医学从传统的经验性诊断向基于大数据和智能分析的模式转变,为解决日益严峻的慢性疾病诊疗提供创新的解决方案。

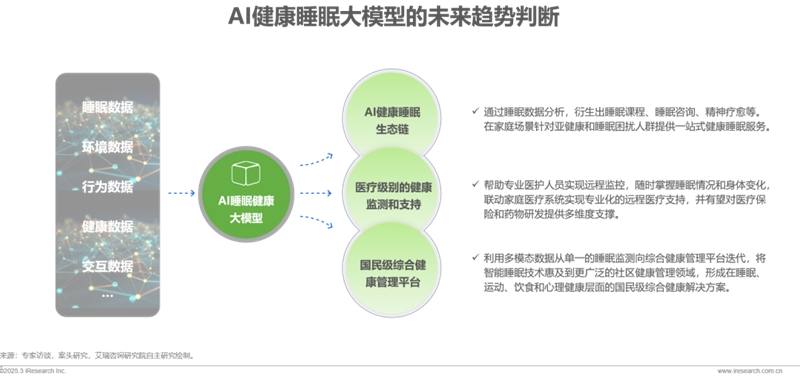

AI健康睡眠大模型有望实现科技和人体自然节律的同频共振

每张AI智能床垫都将成为独立的边缘计算节点,帮助构建去中心化的睡眠数据新范式,通过脑波-呼吸-体压大数据实现“睡眠资产负债表”的智能对冲管理,并将智能睡眠技术惠及到更广泛的综合健康管理领域,进一步实现技术普惠和睡眠健康的公平性。

将AI床垫作为关键载体,打造以健康睡眠为核心的智能卧室生态

43%的环境改善者正在探索除工作和社交场景之外的沉浸式“AI疗愈结界”,逐步建立以健康睡眠为核心的智能卧室系统生态;AI智能床垫作为核心载体将成为智能卧室生态中的神经中枢。

睡眠困境加剧,在恢复速度较快的「急性失眠」和长期的「慢性失眠」之间,我们能做些什么?

情绪急救快餐化,大脑自动选择低能耗解压方式的现象背后是什么?

声明:转载此文是出于向母婴行业传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。联系方式:168466559@qq.com

长按扫码 阅读原文